von: http://de.wikipedia.org/wiki/Notebook

Begriffsgeschichte

Ende der 1980er-Jahre führte Toshiba die Bezeichnung Notebook ein, um besonders kompakte und leichte (wie ein Notizbuch) Geräte besser vermarkten zu können.[1] Inzwischen werden die Bezeichnungen Notebook und Laptop im deutschen Sprachraum weitgehend synonym verwendet, wobei die Bezeichnung Notebook tendenziell für die mittelkleinen Ausführungen benutzt wird. Laptop (der, auch das) bezieht sich darauf, dass der mobile Computer auf dem Schoß Platz findet.

Im englischen Sprachraum ist die Bezeichnung Laptop gängig; Notebook und auch Notebook Computer werden ebenfalls verwendet.

Anfänglich wurde in deutschen Sprachraum auch Klapprechner verwendet, wobei die Benutzung stark nachgelassen hat, so dass sich dieser Begriff nicht durchgesetzt hat.[2][3][4]

Abgrenzung zu anderen Begriffen

Der Begriff Netbook

wird für ein deutlich kleineres Gerät ohne optisches Laufwerk

verwendet, dessen Tasten auch zu klein für die Verwendung im

Zehnfingersystem sein können.

Der Begriff Portable bezeichnet üblicherweise ein Gerät mit der Technik und den Ausmaßen eines Desktop-Computers,

dessen zumeist kofferförmiges Gehäuse jedoch zum regelmäßigen Transport

ausgelegt ist, und in das ein Bildschirm zumeist unbeweglich integriert

ist (speziell bei älteren Geräten mit Bildröhre.

Im Gegensatz zu Notebooks sind solche Geräte in der Regel auf externe

Stromversorgung angewiesen und haben nicht notwendig eine fest mit dem

Gerät verbundene Tastatur. Aufgrund ihrer Größe können zumeist für

Desktop-Computer bestimmte Erweiterungskarten der zum

Produktionszeitpunkt gängigen Formate eingebaut werden. Computer dieser

Art werden heutzutage (2013) nur noch für Spezialanwendungen (z. B.

militärisch) verwendet, wo Notebooks nicht eingesetzt werden können.

Der Begriff Mobilrechner bezeichnet allgemein einen zum Einsatz an unterschiedlichen Standorten bestimmten tragbaren Rechner.

In die deutsche Umgangssprache fand zeitweise die Bezeichnung Schlepptop Eingang. Diese entstand möglicherweise in der Anfangszeit der mobilen Portable-Computer, die kofferähnlich aussahen und um die zehn Kilogramm wogen, wie 1981 der Osborne 1, 1985 der Portable 8810/25 der Nixdorf Computer AG (etwa 8000 DM teuer)[5] oder der Kaypro II.

Geschichte

Das Dynabook ist ein 1972 von Alan Kay am Xerox PARC entworfenes Konzept.[6]

Es zeigt ein flaches rechteckiges Gehäuse, in dessen Oberfläche sowohl

Bildschirm als auch Tastatur in der gleichen Ebene integriert sind.

Somit sind in ihm die Grundideen sowohl des Laptops (nur ohne die

Klappbarkeit des Bildschirms) als auch des Tablet-Computers formuliert. Wegen der seinerzeit fehlenden technischen Möglichkeiten wurde das Konzept nicht umgesetzt.[7]

Einer der ersten als Laptop zu bezeichnenden Computer ist der GRiD Compass 1100, der vom britischen Industriedesigner Bill Moggridge 1979 entworfen, aber erst 1982 erstmals verkauft wurde.[8] Dieser Laptop verfügte zwar über seinerzeit beachtliche 340 kB Hauptspeicher, hatte aber aufgrund der fehlenden IBM-Kompatibilität keinen kommerziellen Erfolg.

1986 erschien der IBM PC Convertible mit einer Taktfrequenz

von 4,77 MHz, zwei 3,5-Zoll-Floppy-Laufwerken, 256 kB Speicher, einem

LCD-Bildschirm und Druckeranschlüssen. Der IBM PC Convertible verkaufte

sich so gut, dass man heute vom ersten kommerziell erfolgreichen

Notebook spricht.[9]

Das erste Notebook mit heutigen Bedienelementen war das Apple PowerBook

100. Der Benutzer konnte erstmals ohne externe Eingabegeräte auskommen,

da das PowerBook über einen Trackball sowie seitliche Handauflagen

verfügte.[10]

Die Begriffe Notebook und Laptop sind mittlerweile ineinander

übergegangen und werden gleichermaßen verwendet. Der erste Laptop, der

auch offiziell als erster so bezeichnet wurde, war der Gavilan SC, wurde

1983 veröffentlicht und ähnelte stark einer Schreibmaschine.[11]

Früher hatte fast jedes Notebook ein Diskettenlaufwerk. Diese werden wegen der geringen Speicherkapazität von ca. 1,4 MB und dem Aufkommen von USB-Sticks jedoch heute nicht mehr verbaut.

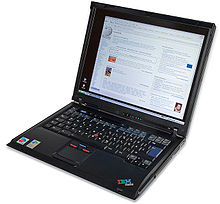

Notebooktypen

Notebooks wiegen in der Regel zwischen 700 g (Subnotebook) und 8 kg (Desknote) und sind nicht nur – wie der Name vielleicht vermuten ließe – als elektronisches Notizbuch, sondern als vollwertiger kompakter Arbeitsplatz-Rechner zu gebrauchen.

Vergleich mit Desktop-PCs

Die Leistung von typischen Notebooks ist den Desktop-PCs der gleichen Generation aus mehreren Gründen unterlegen. Bei Prozessoren[12] hängt die nutzbare Rechenleistung stark von der Anzahl der Kerne (siehe auch Mehrkernprozessor) und deren Takt ab. Grafikchips profitieren von einer höheren Anzahl an Shader-Einheiten

und eigenem dediziertem Grafikspeicher. All diese Faktoren bedingen

eine hohe Energieaufnahme sowie die daraus resultierende hohe

Wärmeabgabe. Während es bei Desktop-PCs kein Problem darstellt, werden

Notebooks dadurch limitiert. Sie bieten nur begrenzten Platz für

Komponenten und Kühlsystem; außerdem ist deren Gewicht eine kritische

Größe. Folglich werden – je nach Preiskategorie – meist langsamer

getaktete oder Low-Voltage-Prozessoren

verbaut und im Leistungsumfang beschnittene Grafikchips oder

Onboardlösungen eingesetzt. Bei optischen Laufwerken und Festplatten

bedingt die kleinere Bauform und die nötige Toleranz gegenüber

Erschütterungen eine niedrigere Drehzahl, was niedrigere Transferraten

bedeutet. Die immer beliebter werdenden Solid-State-Drives heben diesen Performance-Malus bei Festplatten jedoch auf.

In den letzten Jahren werden vermehrt auch großformatige Notebooks

mit über 17 Zoll Bilddiagonale angeboten. Je nach Ausrichtung sind dabei

mehrere Festplatten, zwei Grafikkarten und leistungsstarke

Desktop-Prozessoren möglich. Unter dieser Ausstattung leidet allerdings

die Akkulaufzeit, die im Leerlauf (idle)

oft unter zwei Stunden liegt und sich unter Last noch einmal halbiert.

Ebenso sind die Geräte sehr schwer – teils über 5 Kilogramm – und daher

eher als Ersatz für einen Desktop-PC zu sehen.

Auch Standard-Laptops sind heute jedoch durchaus leistungsstark

genug, um bei alltäglichen Aufgaben einen Desktop zu ersetzen. Das macht

sich auch in den Verkaufszahlen bemerkbar – inzwischen werden in Europa

wesentlich mehr Notebooks als Desktop-PCs verkauft. Sie machten 2008

bereits 55 % aller verkauften PCs (bei Privatkunden sogar 70 %) aus.[13] Bei Aufgaben wie CAD, 3D-Spielen und dem Rendering, die hohe Anforderungen an die Hardware stellen, sind Desktoprechner aber weiterhin die bessere Wahl.

Ein Nachteil gegenüber einem Desktop-PC ist die erschwerte

Austauschbarkeit und Auswahl einzelner Systemkomponenten. Während der

Käufer eines Desktop-PCs auf eine Vielzahl in der Bauform genormter

Austauschkomponenten zurückgreifen kann, ist er bei einem Notebook – je

nach Hersteller mehr oder weniger – auf die Ersatzteile des Herstellers

angewiesen. Probleme ergeben sich beim Austausch weniger durch die

technischen Spezifikationen der einzelnen Komponenten als vielmehr durch

das Design der Notebookgehäuse (abgerundete Blenden an optischen

Laufwerken, Anordnung der Aussparungen am Gehäuse, Bauform der

Akkumulatoren). Aus dieser Herstellerabhängigkeit ergeben sich im

Reparaturfall meistens deutlich höhere Kosten und längere

Reparaturzeiten als bei vergleichbaren Defekten an einem Desktop-PC.

Desknotes

Der Hersteller Elitegroup hat 2002 eine neue Geräteklasse eingeführt, die sogenannten Desknotes.

Diese Notebooks werden als Desktop-Ersatz verkauft und sind für diesen

Zweck speziell angepasst, indem auf stromsparende Technik für den

Mobileinsatz und hochkapazitive Akkus

verzichtet wird und stattdessen leistungsfähigere Komponenten aus dem

Desktop-Bereich in das meist etwas größere Gehäuse eingebaut werden.

Auch andere Hersteller wie Chaintech

hatten solche Geräte im Angebot. Die resultierenden Produkte können

zwar eingeschränkt mobil eingesetzt werden, man muss sich aber darüber

im Klaren sein, dass sie dafür nicht gebaut wurden, da die Akkulaufzeit

extrem kurz ist und viele im Akkubetrieb nur mit gesenktem Prozessortakt

laufen. Ein Arbeitsplatzwechsel ist wesentlich einfacher als mit einem

Standard-PC und sie benötigen weniger Platz auf dem Schreibtisch.

Es gibt vereinzelt sogar reine Desknotes, die ganz ohne Akkus auskommen

und nur für den stationären Betrieb gedacht sind. Inzwischen sind diese

Geräte weitgehend vom Markt verschwunden – einerseits, weil die

Leistungsfähigkeit der Desktop-Prozessoren keinen so deutlichen Vorteil

vor den Mobilkomponenten verspricht, denn gerade im Niedrigpreissegment

sind die Anforderungen an die CPU-Geschwindigkeit

gering, und andererseits, weil durch die immens steigenden Stückzahlen

die Notebooks mit echter Mobiltechnik inzwischen billiger sind als die

Desknote-Rechner. In der Frühzeit der Mikrocomputer gab es

Kofferrechner, die zwar zum einfachen Transportieren gedacht waren, aber

nicht zum Betrieb fern einer Steckdose.

Robuste Notebooks

Für die Anwendung in besonders rauer Umgebung oder unter klimatisch widrigen Bedingungen wurden die sogenannten Ruggedized-Notebooks konzipiert, die so robust ausgeführt sind, dass sie für Freiluft- und Freilandeinsatz geeignet sind. Es gibt Fully ruggedized-Geräte, die vollständig gegen äußere Einflüsse geschützt sind, und Semi ruggedized-Notebooks, die nur teilweise bestimmten Widrigkeiten widerstehen, so etwa Spritzwasser auf die Tastatur (Schutzart IP64) oder Stürzen aus einigen Dezimetern Höhe.

Diese Geräte sind mit speziellen gehärteten Gehäusen versehen, die

schlagfest sind und Spritzwasser sowie Hitze standhalten sollen.

Anschlussstellen sind durch Gummi geschützt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Festplatte

ist gel- oder gummigelagert, um sie vor Stößen zu schützen –

insbesondere einen Sturz auf den Boden – und oftmals auch noch extra

ummantelt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, so dass im

Ernstfall (Defekt des Computers) zumindest die Daten gerettet sind. Die

Widerstandsfähigkeit dieser Geräte wird durch die DIN/VDE IP und den MIL-STD des US-Militärs angegeben. Die Geräte kommen oft dann zum Einsatz, wenn sie außerhalb von Büros arbeiten müssen, beispielsweise bei der Polizei, beim Militär, bei Pannendiensten, Landvermessern oder ähnlichen Außendienstlern und in industrieller Umgebung, meistens zur Datenerfassung. Man kann sie damit auch als mobile Variante von Industrie-PCs

ansehen. Aufgrund ihres vergleichsweise hohen Preises und der teilweise

eingeschränkten Funktionalität (z. B. bei Schnittstellen oder

Grafikleistung) wegen der speziellen Anpassung sind diese Notebooks für

Privatanwender weniger interessant.

Notebook-Formfaktoren

Die Abgrenzung ist dabei nicht immer klar möglich.

- Allroundnotebook, Standard-Notebook

- Desktop-Replacement: ersetzt den Desktop-Computer, ist schwer und nicht besonders portabel

- Tablet-PC: Bildschirm kann per Touchscreen angesteuert werden, mit oder ohne Tastatur (Slate)

- Subnotebook: besonders kompaktes Notebook, aber mit höherer Leistung als ein Netbook

- Netbook: außergewöhnlich kompaktes Notebook (kein optisches Laufwerk, relativ geringe Leistung, zum Teil mit sehr schlankem Betriebssystem), das primär auf Internetnutzung ausgelegt ist

Außerdem werden Notebooks nach der Bildschirmdiagonale klassifiziert,

da die Größe des Geräts heute hauptsächlich von der Bildschirmdiagonale

abhängt. Gängige Notebooks haben heute (2013) eine Bildschirmdiagonale

von ca. 13 bis ca. 17 Zoll bzw. über 33 bis etwa 44 cm. Netbooks haben meist ca. 7 Zoll bis 11,6 Zoll[14][15] große Bildschirmdiagonalen.

Komponenten

Die Komponenten eines tragbaren Computers sind für den mobilen Einsatz optimiert.

Prozessor

Der Einbau eines speziellen Notebookprozessors (Intel: Intel Core i, Intel Core Duo, Intel Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Pentium M, Celeron M, Atom; AMD: Athlon XP-M, Sempron, Turion 64, Turion 64 X2; Transmeta Efficeon, IBM/Motorola G4, VIA C7-M) reduziert die Leistungsaufnahme und verlängert so die Akkulaufzeit gegenüber kostengünstigeren Desktop-Prozessoren. In manchen Mobilrechnern werden jedoch aus Kosten- oder Leistungsgründen auch normale Desktop-Prozessoren verwendet.

Bildschirm

Üblicherweise werden in Notebooks heute TFT-Flachbildschirme in Größen zwischen 10,4 und 20 Zoll und in Bildauflösungen zwischen XGA (1024 × 768 Punkte) und WUXGA (1920 × 1200 Punkte) verbaut, inzwischen praktisch ausschließlich in den Breitbild-Formaten 16:10 und 16:9. Netbooks

schließen jeweils am unteren Ende der Skala an und sind bis hinunter zu

etwa 7 Zoll bei meist 1024 × 600 Pixeln verfügbar. Fast alle

Bildschirme sind durch die Verwendung von günstigen TN-Panels auch Standardmonitoren für PCs hinsichtlich der maximalen Helligkeit, der darstellbaren Farben (6 Bit statt 8 pro Farbkanal), des Kontrasts und der Blickwinkel-abhängigen Farbstabilität unterlegen. Hochwertige Paneltypen (IPS, MVA/PVA) werden nur vereinzelt angeboten. Häufig werden Bildschirme mit spiegelnder Oberfläche[16]

verwendet, welche für den mobilen Einsatz allerdings nur schlecht

geeignet sind. Vereinzelt gibt es jedoch noch oder wieder Geräte mit

entspiegelten Bildschirmen, welche auch bei Tageslicht nutzbar sind. Transreflektiv ausgeführte Bildschirme sind nur in Nischenanwendungen zu finden. Üblicherweise ist es möglich, über VGA, DVI, HDMI oder (Mini-)DisplayPort einen externen Bildschirm anzuschließen und diesen zusätzlich oder anstatt des eingebauten Displays zu verwenden.

Zeigegerät

Die derzeit am weitesten verbreiteten Zeigegeräte in Notebooks sind Touchpads. Eher selten und herstellergebunden werden auch Trackpoints angeboten. Manche Notebooks sind mit berührungsempfindlichen Bildschirmen – sogenannten Touchscreens – ausgestattet, etwa um eine gute Bedienbarkeit mit Stiften oder Fingern zu ermöglichen. Bei Geräten, die auch als Tablet PCs verwendet werden können, sind in den Bildschirm integrierte Digitizer üblich. Bevor sich Touchpads und Trackpoints durchsetzten, waren Trackballs als Zeigegeräte verbreitet.

Tastatur

Die in Laptops eingebauten Tastaturen lassen meist den üblichen Ziffernblock von Desktop-Tastaturen und manchmal auch die Pos1-Taste

und Ende-Taste missen. Ein dedizierter Ziffernblock fehlt bei kompakten

Geräten praktisch immer, lediglich bei Notebooks mit

17-Zoll-Bildschirmdiagonale und größer ist genügend Platz dafür

vorhanden. Bei kleineren Geräten ist über die FN-Taste ein Teil der

Tastatur als Ziffernblock umbelegbar, der allerdings dann nicht zusammen

mit der Buchstabentastatur verwendet werden kann, da diese dann

(zumindest teilweise) ausgeblendet ist. In vielen Subnotebooks kommen

Tastaturen mit engerem Tastenlayout als den üblichen 19 mm × 19 mm zum

Einsatz, was unter Umständen eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigt.

Laptoptasten lassen sich leichter drücken und sind um einiges leiser als

die Tasten normaler Desktop-Tastaturen.

Schnittstelle

Eine weitere Notebook-Spezialität sind die manchmal noch vorhandenen PCMCIA-Steckplätze

(auch PC-Card oder CardBus genannt) zum Einschub von

Erweiterungskarten, die mittlerweile aber durch die modernere Variante ExpressCard

ersetzt wird oder ganz weggefallen ist. Die Zahl der Schnittstellen ist

meist gegenüber Desktop-PCs reduziert, so fehlen ältere Schnittstellen

wie Parallel- oder RS232-Port, es stehen weniger USB-Buchsen zur Verfügung. Der FireWire-Anschluss

ist, falls vorhanden, bei den meisten Notebooks nur vier- statt

sechspolig ausgeführt, d. h. bietet keine Stromversorgung der

angeschlossenen Geräte. Auch sind die Audio-Schnittstellen oft

eingeschränkt.

Arbeitsspeicher

Die meisten Notebooks bieten nur zwei Speicherbänke anstelle der in

Desktop-PCs üblichen zwei bis sechs. Gerade bei sehr günstigen Geräten

kann es zudem vorkommen, dass ein Speichermodul fest verlötet ist und

somit für Laien nicht austauschbar ist. Die Maximalbestückung ist dann

entsprechend limitiert. Notebooks nutzen kleinere Module (SO-DIMM)

als Desktop-Rechner, was die Bestückung zusätzlich einschränkt. Gerade

hochkapazitive Module sind auf die Verwendung der neuesten

Chipgeneration angewiesen und daher extrem teuer. Registered- und ECC-Speicher ist quasi nicht verfügbar.

Festplatte

Auch die Festplatte ist auf üblicherweise 2,5 Zoll miniaturisiert;

Subnotebooks sind mit 1,8 Zoll ausgestattet. Die 2,5-Zoll-Platten

arbeiten etwa ein Drittel langsamer als Desktop-Platten und bieten, je

nach Bauhöhe, nur 750 (9,5 mm, übliche Bauform) bis 1500 GB (12,5 mm,

nur mobile Workstations). In 3,5-Zoll-Bauform sind dagegen bis zu

3000 GB verfügbar. Die 1,8-Zoll-Platten sind demgegenüber nochmals

deutlich eingeschränkt und werden zurzeit besonders stark durch SSDs verdrängt, welche keinerlei Nachteile durch die Bauform haben. Für die früher verbauten ATA-Festplatten wurde eine eigene platzsparende Anschlussnorm (ATAPI-44) geschaffen, die neben Daten- und Steuerbus

auch die Stromversorgung in die Steckerleiste integriert. Für den

Betrieb einer Notebook-Festplatte an einem Desktop-PC (z. B. zur

Datenrettung) ist ein entsprechender Adapter erforderlich. Die heutigen

SATA-Festplatten im Notebookformat sind dagegen völlig pin-kompatibel zu

3,5″-Laufwerken und benötigen für einen Einsatz in Desktoprechnern

lediglich noch einen Einbaurahmen. Notebookplatten nutzen ausschließlich

5 V Versorgungsspannung, was sie von Desktoplaufwerken unterscheidet.

Die meisten Notebooks haben eine Festplatte, wenige Geräte haben

mehrere.

Optisches Laufwerk

In der Regel haben Notebooks auch ein CD-, DVD- oder Blu-ray-Laufwerk, welches meist dem Slimline-Standard

genügt. Die Brennmöglichkeit von CD und DVD ist Standard (sofern ein

Laufwerk vorhanden), während Blu-ray-Brenner noch eher selten und teuer

sind. Die Bauhöhe der Laufwerke beträgt üblicherweise 12,7 mm, obwohl

auch 9,5 mm über den Superslimline-Standard möglich sind. Die kompaktere

Bauform geht jedoch mit höheren Anforderungen an Elektronik und

Mechanik einher, weswegen meist der etwas größere Formfaktor gewählt

wird. In den Spezifikationen zur SATA-6-Gb/s-Norm

sind außerdem neue Konnektoren für eine nur 7 mm hohe

Laufwerksgeneration genannt. Allen optischen Notebooklaufwerken ist

gemein, dass sie zum Einbau in einen herstellerspezifischen Rahmen

gesetzt werden müssen und zumeist auch eine dem Notebookdesign

entsprechende Frontblende erhalten.

Stromversorgung

Für den stationären Betrieb verfügen alle Notebooks über eine

eingebaute oder externe Stromversorgung zum Betrieb des Gerätes und zum

Laden des Akkus für den mobilen Betrieb. Im mobilen Einsatz verwenden

fast alle modernen Notebooks Lithium-Ionen-Akkus zur Stromversorgung. Noch vor wenigen Jahren waren Akkus mit Nickel-Metall-Hydrid-Technik verbreitet, davor Akkus mit Nickel-Cadmium-Technik. Künftig könnten Lithium-Polymer-Zellen

zum Standard werden, sind zurzeit aber noch eher selten zu finden.

Übliche Laufzeiten von Notebooks im Akkubetrieb liegen je nach

Energieverbrauch und Akku-Kapazität bzw. Zellenanzahl zwischen einer

halben und acht Stunden. Während in den Anfängen der mobilen Computer

diese Akkus fest eingebaut waren, sind sie heutzutage – von wenigen

Ausnahmen wie bei den Apple MacBooks

abgesehen – jederzeit und ohne Werkzeug austauschbar. Einige Modelle

können optional mit einem zweiten Akku bestückt werden, um die Laufzeit

zu erhöhen. Der Zusatzakku wird oftmals als Ersatz für das optische

Laufwerk eingesetzt (drei Zellen), bei manchen Modellen kann er aber

auch unterhalb des Hauptakkus angebracht werden und daher größer

ausfallen (drei bis zwölf Zellen). Geladen werden die Akkus aus dem Niederspannungsnetz, dem Zigarettenanzünder von Kraftfahrzeugen oder der vergleichbaren sogenannten EmPower-Steckdose in Verkehrsflugzeugen (meist als Adapter auf den Zigarettenanzünder-Stecker).

Weitere mögliche Komponenten

- Kartenleser für Speicherkarten aus Digitalkameras, Mobiltelefonen und MP3-Playern

- Webcam für Videotelefonie

- Fingerabdruck-Scanner

- Smartcard-Lesegeräte (z. B. für Verschlüsselung, elektronische Signatur oder HBCI)

- Dockingstation oder Portreplikator zum Anschluss von Peripheriegeräten

- Blickschutzfilter

- Notebook-Kühler

Häufige Fehlerquelle

Viele Prozessoren in Notebooks haben eine Abschaltfunktion, wenn die

Temperatur im Gerät auf einen höheren Wert als vorgesehen ansteigt.

Deshalb ist das einwandfreie Funktionieren der Kühlung über den Lüfter

Voraussetzung für den laufenden Betrieb. Eine Heatpipe

aus Kupfer im Notebook, welche die Wärme der Leistungs-Bauelemente

aufnimmt, führt in dem gezeigten Beispiel rechts im Bild die Wärme an

einen Kühlkörper. Durch Schlitze im Kühlkörper kann mit dem Lüfter Luft

zum Abführen der Wärme aus dem Gehäuse geblasen werden. Verstopfen die

Schlitze im Kühlkörper durch Staub und Schmutz, dann wird die Kühlung

verschlechtert. Im Grenzfall bei einer totalen Verstopfung kann gar

nicht mehr gekühlt werden, die Temperatur im Gerät steigt an, der

Rechner schaltet sich nach einigen Minuten Betrieb ab. Ist der

Kühlkörper von außen sichtbar, dann kann mit einem zugeschnittenen

Stückchen dickeren Papiers die Lüftung Schlitz für Schlitz wieder

gangbar gemacht werden. Ansonsten hilft nur eine Reinigung des

Kühlkörpers durch Öffnen des Gerätes.

Hersteller

Am Mobilrechnermarkt gibt es viele Marken, aber nur relativ wenige Hersteller, die für diese produzieren. Dies liegt daran, dass namhafte Firmen (etwa Fujitsu Technology Solutions) bei Auftragsherstellern (Original Design Manufacturer

(ODM)) die Notebooks einkaufen oder auch leicht modifiziert

„persönlich“ produzieren lassen, um sie dann unter eigenem Namen zu

verkaufen. Wie groß der eigene Anteil an den Geräteentwicklungen ist,

lässt sich meist nur schwer abschätzen. Viele Notebookfertiger haben

ihren Sitz in Taiwan, zum großen Teil wird aber nicht mehr dort, sondern in der Volksrepublik China produziert. Dabei konzentriert sich die Entwicklung auf Taiwan und die Produktion zunehmend auf dem Festland. Im Jahr 2011 betrug der Umsatz mit Notebooks in Deutschland 3,837 Milliarden Euro.

„Echte“ Notebook-Hersteller sind unter anderem (in der Reihenfolge

ihrer Produktionszahlen, soweit bekannt – die Zahlen sind mit Vorsicht

zu genießen und eignen sich nur, um die Größenordnung abzuschätzen):

- Quanta (für praktisch alle Notebookanbieter, derzeit der weltgrößte Produzent mit etwas über 11 Millionen Geräten im Jahr 2004)

- Compal (für Lenovo (früher IBM), Dell, Hewlett-Packard (früher Compaq) und BenQ (früher Acer), 7,7 Millionen Geräte im Jahr 2004)

- Inventec (3,3 Millionen im Jahr 2004)

- Wistron (früher Acer, inzwischen selbstständig, 3 Millionen im Jahr 2004)

- Asus (verkaufen etwa 50 % der Produktion unter eigener Marke, als Auftragsfertiger für Sony und Apple tätig, aber auch ODM-Geräte im Angebot, insgesamt fast 3 Millionen im Jahr 2004)

- Arima (1,8 Millionen im Jahr 2004)

- MiTAC (1,4 Millionen im Jahr 2004, auch semi ruggedized im Angebot)

- Uniwill (1,2 Millionen im Jahr 2004; im Sommer 2006 von Elitegroup aufgekauft)

- FIC (in einigen Regionen auch als Eigenmarke tätig, 700.000 im Jahr 2004)

- Clevo (fertigt die Alienware- und Voodoo-Gamer-Laptops, auch für Gericom, 550.000 im Jahr 2004)

- Elitegroup/ECS (früher auch als Eigenmarke vertreten, seit Mitte 2005 nur noch ODM)

- Twinhead (in Deutschland auch als Eigenmarke vertreten)

- MSI (vorher für IBM tätig, inzwischen als eigene Marke vertreten; in Deutschland gehört der Markenname Microstar nicht dieser Firma, sondern ist von Medion eingetragen)

- LG Electronics (bis Ende 2004 für IBM in Südkorea unter dem Markennamen LG@IBM tätig. Fertigte und entwickelte neben IBM für Compaq, HP und andere qualitativ hochwertige Hersteller Notebooks. Seit etwa 2005 mit eigener Marke und eigener Herstellung am Markt)

- Vestel (die zum Konzern gehörende Vestel Digital fertigt seit dem Jahr 2005 Notebook-Barebones unter Eigenmarke als auch als ODM)

Viele namhafte Notebook-Anbieter geben bei diesen Produzenten Laptops

aus hauptsächlich eigenem Design in Auftrag (Reihenfolge nach

Verkaufszahlen im Jahre 2004, ebenfalls nicht ganz exakt):

- Dell (2004: 7,9 Millionen)

- Hewlett-Packard (2004: 7,4 Millionen)

- Toshiba („Erfinder“ des Laptop-PCs, produziert schätzungsweise etwa die Hälfte der Notebooks selbst, der Rest kommt von obigen Produzenten, 2004: 5,8 Millionen)

- Lenovo (ehemals IBM, 2004: 4,3 Millionen)

- Acer (Unterscheidung zwischen Eigendesign und ODM besonders schwierig, einige Modelle wie TravelMate 800 sind auch als OEM-Versionen bei den Produzenten erhältlich; 2004: 3,9 Millionen Laptops)

- Fujitsu Technology Solutions (die Lifebooks entstammen eigenen Entwicklungen und sind wohl auch selbst gefertigt. Die Amilo-Serien sind sämtlich hinzugekauft. 2004: 3,1 Millionen)

- NEC (in Deutschland als Packard Bell vertreten, 2004: 2,1 Millionen)

- Sony (2004: 1,8 Millionen)

- Apple (2004: 1,7 Millionen)

- BenQ (ehemals Acer, inzwischen selbstständig; einige Geräte entstammen eigenen Designs, andere sind beispielsweise von Mitac hinzugekauft, 2004: 100.000)

- MEDION (hauptsächlich im deutschsprachigen Raum erfolgreich)

- Wortmann AG

- Logic Instrument (Vertrieb ruggedized und semi ruggedized Notebooks)

Nur sehr wenige Notebook-Anbieter fertigen hauptsächlich selbst.

- Panasonic (werden selbst entwickelt und in einer Fabrik vom Mutterkonzern Matsushita in Kōbe hergestellt)

- Samsung (bis vor kurzem war ein Teil der Produktion an Asus ausgelagert; auch als ODM-Produzent für Dell (Latitude-Subnotebooks) tätig)

- LG Electronics (angeblich werden alle LG-Notebooks selber produziert und entwickelt)

Die Zusammenhänge der Produzenten, namhaften Hersteller und

Eigenmarken-Anbieter ändern sich ständig. So versuchen Produzenten wie

AsusTek, MSI oder Twinhead verstärkt, als Eigenmarke aufzutreten,

während Elitegroup sich davon zurückzieht. Möglicherweise wird auch

Lenovo nach dem Kauf der PC- und Notebooksparte von IBM eine

ODM-Baureihe einführen.

Unklar ist oftmals, wo die tatsächliche Endmontage stattfindet. Viele OEM-/ODM-Designs bekommen schon bei der Produktion in Asien ihre gesamte regionale Ausstattung (Tastatur, Handbücher). Andere werden als Barebones (ohne Speicher, CPU, Festplatte, manchmal auch ohne ODD oder ohne Display) angeliefert und dann in regionalen Fabriken (beispielsweise Fujitsu Technology Solutions in Augsburg für die Lifebooks, Toshiba in Regensburg, Dell in Irland) teils nach Kundenwünschen fertig bestückt.

Umweltaspekte

| Herstellung | Distribution | Einkaufsfahrt | Nutzung | End-of-Life | summiert | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Emissionen in kg CO2e[17] | 241,2 | 29,0 | 1,4 | 138,5 | -1,17 | 399,4 |

| relativer Anteil | 60,4 % | 5,01 % | 0,35 % | 34,68 % | -0,43 % | 100 % |

Die meisten Treibhausgasemissionen – gemessen in CO2-Äquivalent (CO2e) – entstehen bei Notebooks während der Herstellung und nicht beim Gebrauch.[17] Das entspräche der Nutzungsdauer von bis zu 88 Jahren, damit sich der Kauf eines Neugerätes „energetisch“ amortisiert.[18]

„Der Herstellungsaufwand wurde bisher systematisch unterbewertet.“

Hinsichtlich des Treibhausgases wurden drei verschiedene Datengrundlagen

gewählt EuP Lot 3, Ecoinvent 2.2 und Forschungsplan UBA 2009

Forschungsplan UBA 2009: damit müsste ein Laptop mit zehn Prozent

besserer Effektivität 33 (nach EuP) bis 88 (nach UBA) Jahren genutzt

werden. „Ökologisch verhält sich nur, wer einmal erworbene Elektronik so

lange und so intensiv wie möglich nutzt.“ Klaus Hieronymi, bei HP

für Nachhaltigkeit zuständig, sagt: „[…] die Situation beim

Rohstoffeinsatz entspannt sich langsam“. Giftige Mittel werden möglichst

ersetzt und teure Metalle eingeschränkter verwendet, so etwa Kupfer

statt Silber. Allerdings werden die Erze ärmer und schlechter

zugänglich: bei Kupfer muss bis zu 700-mal soviel Erz eingesetzt werden

wie vor wenigen Jahrzehnten. Siehe auch: Green IT

Weblinks

Einzelnachweise

- Hochspringen ↑ Jörg Wirtgen: Notebook oder Laptop?. In: c’t. Nr. 6, Heise, 2004, S. 224 (6/2004, http://www.heise.de/ct/Notebook-oder-Laptop--/hotline/130813, abgerufen am 1. Oktober 2010).

- Hochspringen ↑ Klapprechner für Koreaner, Samsung veröffentlicht einen mobilen Rechner zum Zusammenklappen. in macwelt.de vom 8. November 2006, aufgerufen 3. September 2013

- Hochspringen ↑ Hitliste der Klapp-Rechner in chip.de vom 18. August 2003, aufgerufen 3. September 2013

- Hochspringen ↑ Anglizismen – Bedrohung oder Bereicherung durch Fremdwörter (PDF; 184 kB) Ernst Klett Verlag, Leipzig, 2009, Innere Mehrsprachigkeit des Deutschen (Varietäten) und Sprachvielfalt der deutschen Standardsprache (Stile)

- Hochspringen ↑ Gerald Schröder: Legende aus der Kellerwerkstatt. manager magazin Online, 23. August 2001, abgerufen am 1. Oktober 2010: „Man nannte ihn Schlepptop: Der Nixdorf 8810/25, einer der ersten mobilen PCs, war kein Leichtgewicht. Er wog acht Kilo und kostete bei Markteinführung 1985 rund 8000 Mark.“

- Hochspringen ↑ Alan C. Kay: A Personal Computer for Children of All Ages. 1972, abgerufen am 7. Mai 2013 (englisch).

- Hochspringen ↑ Die geschichtliche Entwicklung des Notebooks, Abgerufen am 17. Januar 2013.

- Hochspringen ↑ Wir müssen die Bedürfnisse der Nutzer im Auge behalten, Technology Review, Interview mit Bill Moggridge, 21. Mai 2007.

- Hochspringen ↑ Die geschichtliche Entwicklung des Notebooks. Abgerufen am 17. Januar 2013.

- Hochspringen ↑ Die geschichtliche Entwicklung des Notebooks. Abgerufen am 17. Januar 2013.

- Hochspringen ↑ Der Laptop begann 1983.

- Hochspringen ↑ Vergleich mobiler Prozessoren. In: Notebookcheck.com. Abgerufen am 1. Oktober 2010.

- Hochspringen ↑ Matthias Parbel: Notebooks heizen den europäischen PC-Markt an. In: heise online. 22. April 2008, abgerufen am 1. Oktober 2010.

- Hochspringen ↑ Notebook vs Netbook http://www.youtube.com/watch?v=NQgiZd0-DxI igerDirectBlogvom 6. Oktober 2008.

- Hochspringen ↑ ITWissen Netbook: „Ein Netbook ist ein abgespeckter Subnotebook mit kleineren Abmessungen, kleinerem Display, dessen Größe bei 10″ und darunter liegt“.

- Hochspringen ↑ Welches Display ist das Richtige?

- ↑ Hochspringen nach: a b Quelle: Öko-Institut, zit. nach VDI nachrichten 41/2012, 12. Oktober 2012.

- Hochspringen ↑ Zeitlich optimierter Ersatz eines Notebooks unter ökologischen Gesichtspunkten Umweltbundesamt (Deutschland), abgerufen am 22. Oktober 2012.

0 komentar:

Posting Komentar